En la época precolombina, el territorio que comprende la Patagonia, chilena y argentina, los canales del sur y la Isla de Tierra del Fuego, estaba habitado por pueblos originarios que transitaron por estas tierras desafiando las inclementes condiciones climáticas. De estos pueblos, algunos solo conoce sus nombre y no sabría diferenciarlos o indicar la región que habitaban, me refiero a los Tehuelches o Aoninkenk, los Kawesqar, llamados en forma despectiva por los europeos como "alacalufes", que en lengua yagan significaría "comedores de mariscos"; los Selk'nam, llamados onas por los yaganes, que en su lengua significa "gente del norte"y los mismos Yaganes o Yámanas.

Les invito a disfrutar esta recopilación de imágenes de estos pueblos, acompañado de una reseña de cada uno de ellos, que incluye un resumen de su historia, de su organización social y de la cosmovisión que ellos tenían

La información que les comparto fue obtenida del sitio web del Museo de Arte Precolombino, donde pueden seguir conociendo más sobre los pueblos originarios de Chile.

https://precolombino.cl/wp/culturas-americanas/pueblos-originarios-de-chile/

|

Mapa de los territorios que ocupaban los pueblos originarios australes Pueblo Aoninken o Tehuelches |

Tehuelche fue como los mapuche llamaron a los pueblos que habitaban la pampa patagónica al norte del Estrecho de Magallanes. Fueron llamados "patagones" por los exploradores europeos y de allí dieron nombre a este territorio.

Los orígenes de estos pueblos datan de unos 4500 años, a través de sitios arqueológicos que muestran patrones muy similares de tecnología, dieta y modelos de vivienda, distinguiéndose claramente dos fase de su desarrollo cultural.

Una primera fase, la pedestre, que alcanzó a ser documentada gracias a referencia de algunos exploradores europeos, en que se evidencia que la población total de estos pueblos sería entre 4000 a 5000 individuos, que vivían en grupos nómades no superiores a 100, dedicados a la caza del guanaco y ñandú y de la recolección de productos del mar.

Una siguiente fase es donde adoptaron el caballo, que los habrían obtenido a través de caballos que escapaban de los territorios de los colonizadores españoles y que en las pampas encontraron un lugar favorable para su reproducción y expansión.

El uso del caballo les permitió ampliar las distancias que recorrían permitiendo el contacto con pueblos vecinos.

Entre los siglos XVIII y XIX, reciben gran influencia del pueblo mapuche y hacia fines del siglo XIX, con la introducción del ganado ovino y la entrega de concesiones de territorios, por parte de los estados chilenos y argentino a grupos de colonos, comienzan a perder el libre acceso a los recursos naturales que tenían para sobrevivir.

Los tehuelches vivían principalmente de la caza del guanaco, para el consumo de su carne como para el uso de sus pieles, que era la materia prima para sus vestimentas y protección de sus viviendas. también recolectaban vegetales comestibles y medicinales, así como mariscos de las zonas costeras.

La mujer estaba a cargo de las actividades domésticas, desde ir a buscar leña, agua, cocinar los alimentos, como del desplazamiento y de la instalación y desinstalación de los "toldos" que eran las viviendas que utilizaban. También se encargaban de la crianza de los niños, preparaban los cueros y manufacturaban algunos utensilios. En tanto los hombres eran los encargados de cazar y fabricar herramientas y armas, aunque la mayor parte del tiempo la pasaban holgazaneando.

Sus creencias míticas se referían a seres superiores de los cuales descendían. Kooch era su ser supremos, todopoderoso, ordenador del cosmos, creador del sol y de la luna y quien, después de separar el agua de la tierra, se retiró a descansar al oriente. Creían en la existencia de seres malignos, moradores de los subterraneo y que estaban siempre dispuestos a hacer daño. Eran los Gualichu.

Usaban amuletos y talismanes que siempre escondían, practicando indistintamente la hechicería o la medicina, Tenían rituales para el nacimiento, la muerte y el matrimonio y ceremonias de iniciación para las mujeres.

Cuando un hombre moría, sus bienes eran quemados y sus caballos y perros sacrificados. La forma de la muertes de los caballos, dependía de de edad de su dueño: si era adulto, los mataban con boleadoras, si era un niño, lo estrangulaban.

El cadáver del difunto se disponía sobre una manta teñida en arcilla roja y sobre su tumba se levantaba un túmulo de piedras y al muerto no se le nombraba nunca más.

|

Grupo de mujeres tehuelche con sus hijos. Autor desconocido |

|

Grupo de mujeres tehuelche de la misión Salesiana de Patagonia meridional. Autor desconocido |

|

Hombres tehuelche con vestimenta tradicional. Autor desconocido |

|

Hombres tehuelche frente a vivienda con sus perros de caza. Autor desconocido |

|

Kamk'ser, mujer Tehuelche con su hija, Reserva Tehuelche Camusu Aike |

|

Kamsker, mujer tehuelche, tejiendo fajas en su telar. |

|

Mujer tejedora tehuelche o Aonikenk |

|

Mujeres tehuelches con niños y textiles tradicionales. Autor desconocido |

|

Niño con cría de guanaco y hombre tehuelche, c. 1900 |

|

Grupo de tehuelches afuera de su toldo, c. 1898 |

|

Tehuelches con un caballo |

|

Mujeres tehuelches y caballo |

|

Kamkserr, con pelo suelto, tejiendo una manta en telar con su hija. Puerto Coyle, Territorio Nacional de Santa Cruz. S/R |

|

Hombres tehuelches, c. 1907 C_W_Furlong |

|

Mujer tehuelche a caballo y su toldo |

|

Hombres tehuelches, c. 1904 |

|

Niños tehuelches en su toldo |

|

Grupo de tehuelches, c. 1901. Foto de H. De La VaulxPueblo Kawésqar

Kawésqar significaría “hombres de piel y hueso” y sería el nombre con que se conocía a una parcialidad de los alacalufes. Hacia 1946, la mayoría de los kawésqar necesitaban la ayuda de un intérprete cuando se les hablaba en castellano. Tres décadas después se había impuesto el español, desarrollándose un bilingüismo con una notoria restricción de la lengua materna; los indígenas utilizan la vernácula sólo en presencia de la comunidad autóctona. Los kawésqar habrían sido vistos por primera vez en 1526 por la expedición de García Jofré de Loaysa. Hacia el siglo XIX, la población kawésqar era aproximadamente de unos cuatro mil individuos. Hacia fines de ese siglo, con la fundación del Fuerte Bulnes en 1843, Chile comenzó a incorporar real y gradualmente los territorios de Magallanes y de las islas Australes. A partir de ese momento los contactos se hicieron frecuentes entre indígenas y colonos, incrementándose los conflictos y haciendo que las enfermedades contagiosas se instalaran; la población kawésqar descendió y, para fines de ese siglo, alcanzaba solo 500 personas. Para 1925, la población había bajado a 150. En 1940 este grupo fue beneficiado por la Ley de Protección al Kawésqar, lo que se tradujo en la instalación de todos ellos en la isla Wellington, en Puerto Edén. Esto redundó en un exacerbado asistencialismo estatal y, por ende, en una transculturación mal planteada. La población kawésqar siguió disminuyendo, en 1946 sumó 100 individuos; en 1953, 60, y 47 personas en 1971. Las precarias condiciones de vida en Puerto Edén impulsaron una importante migración en 1995 hacia Punta Arenas y hacia Puerto Natales. Estos “kawésqar urbanos” subsisten del comercio de artesanía, como integrantes de cuadrillas de pescadores-recolectores de mariscos o de algún tipo de pensión por parte del gobierno. A partir del reconocimiento kawésqar en el marco de la Ley Indígena, se crearon distintas agrupaciones destinadas a la recuperación de tradiciones ancestrales y la defensa de sus derechos. En el año 2002, la población kawésqar fue censada en 2.622 individuos, representando el 0,38% de la población indígena originaria del país. La unidad social básica era la familia. Existía un jefe a cargo de las excursiones de caza, que solía ser aquel de mayor fuerza, y cuando dimitía el cargo era heredado por uno de sus hijos o amigos. El matrimonio se realizaba posterior a la pubertad e iba aparejado a la construcción de la canoa, la tenencia de perros y la edificación de la vivienda, sinónimo de independencia. La ceremonia era celebrada con familias amigas y se consumía gran cantidad de alimentos. El matrimonio era prohibido entre hermanos y primos, tanto por línea materna como paterna. Los niños más chicos permanecían amarrados a la espalda de la madre y la diferenciación sexual se reconocía a partir de los cuatro años de edad. Su nombre era dado cuando se adquiría la lengua y la movilidad. La

crianza de los hijos y el dominio de la canoa estaban en manos de la mujer,

mientras que la fabricación de la choza la realizaban los hombres. Existía el

intercambio, el “tchás”, que consistía en ofrendas repartidas entre las

personas que acampaban en un mismo sitio, aunque las familias generalmente

estaban diseminadas y eran autárquicas, vinculándose sólo en ceremonias o

eventos como la varazón de una ballena. El aislamiento habría sido el factor

más importante para comprender la homogeneidad de esta cultura. La cosmovisión kawésqar se basaba en la creencia de un ser supremo, solitario e independiente, Xolás. Creador de todo, de las tradiciones y la moral, dirigía la acción humana. Moralmente predominaba el principio ‘cada uno es primero su propio prójimo’. Existían también otros espíritus como Ayayema, espíritu maligno presente en todas las etapas de la vida, asociado al hedor y que rondaba por los parajes australes llevando mala suerte, enfermedad y muerte. Los sueños eran el nexo con el ‘más allá’. La iniciación o Kalakai, estaba dirigida tanto a los hombres como a las mujeres, y su objetivo era perfeccionar la educación paterna, adoctrinando de forma intensiva tanto moral como práctica al nuevo adulto para que pudiese valerse por sí mismo. En el Kalakai se reunían los(as) candidatos(as), cuyas edades fluctuaban entre 14 y 18 años, y sus familias en una gran choza. Se designaba a un conductor de la ceremonia, generalmente un anciano, él debía enseñar los códigos morales dados por Xólas. Generalmente, el evento se producía al varar una ballena, es decir, cuando los alimentos suficientes estaban asegurados. La duración de la ceremonia era de aproximadamente seis a diez semanas, según la provisión de alimento y la atención del público. También tenían una ceremonia masculina secreta similar al Kina yagán. El Owurkan, puede ser considerado como médico, chamán o sacerdote encantador. Se ocupaba de la cura de enfermedades, de la predicción del tiempo y de la influencia espiritual sobre la gente. Las enfermedades, si eran de carácter leve, eran tratadas por cada uno, si se agravaban se recurría al Owurkan. Ante

una muerte inminente se buscaba un sitio cómodo donde ubicar al moribundo y una

vez producido el fallecimiento se proferían gritos y lamentos, seguidos de una

disminución en las actividades cotidianas. El cuerpo era extendido, envuelto en

cueros cosidos y enterrado junto a la choza, a unos veinte centímetros de

profundidad, con la vista hacia arriba y cubierto de ramas, hojas y piedras.

Las pertenencias del difunto eran quemadas. El sitio era considerado de mal

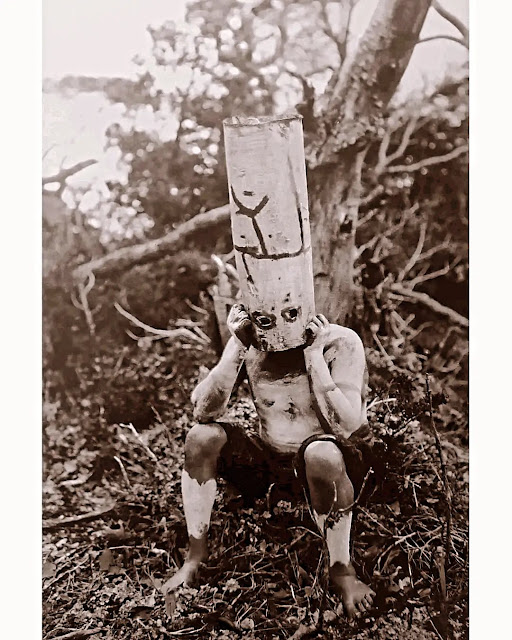

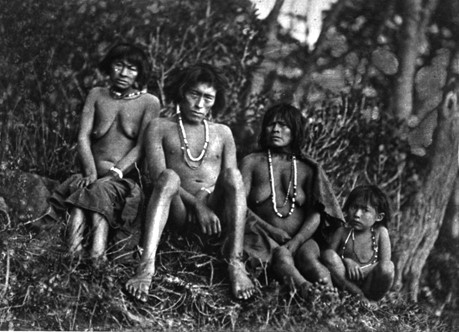

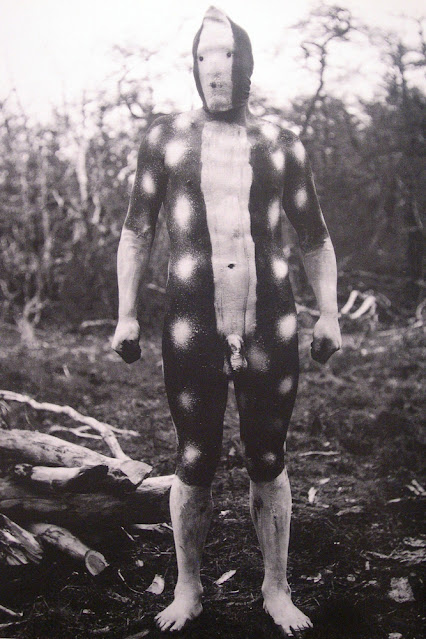

augurio y luego evitado. Workwa, mujer de 20 años. Foto J. Emperaire, c.1950Niña con capa de piel. Foto de Martín Gusinde, c. 1920Kawésqar navegando en su canoa, s/rMujer kawésqar con abrigo de piel de foca, c. 1920. Foto M. GusindeGrupo de kawésqar, c. 1885, s/rMadre con su hija, c. 1923. Foto M. GusindeKawésqar navegando en su canoa, c. 1893. Foto Arthur WellerKawésqar con pinturas corporales de carácter ceremonial, máscara hecha de madera y cuero usada para representar espíritus que protagonizan la ceremonia de iniciación del Kalakai , Foto de M. Gusinde, c. 1923Familia kawésqar en su canoa, s/rChoza con dos niños kawésqar. Foto R. Gerstmann, c. 1940Chozas kawésqar en bosques extremo sur. Foto R. Gerstmann, c. 1940Madre con su hijo. s/rTcelokwe, mujer kawésqar, confeccionando un cesto de junco. Foto Joseph Emperaire, c. 1963Familia kawésqar en su canoa, c. 1920, Foto M. GusindePareja kawésqar en Puerto Edén, c. 1946. Foto J. EmperaireMujer kawésqar, c. 1920. Fotografía de Martín GusindeNiños desnudos sobre la nieve. Foto J. Emperaire, c. 1950Familia kawésqar en su canoa, c. 1920, Foto J.M. AgostiniFamilia kawésqar en su canoa, c. 1940, Foto R. GerstmannFamilia kawésqar frente a su choza. Foto J. Emperaire, c. 1950kawésqar separando los dos lados del casco en la fabricación de una canoa. Foto J. Emperaire, c. 1950kKanksat, de 30 años. Foto J. Emperaire, c. 1950Kyewaytcaloes, de 45 años. Foto J. Emperaire, c. 1950Mujer kawésqar trenzando un cesto. Foto M. Gusinde, c. 1920Mujer kawésqar, c. 1920, Foto Martín Gusinde.Niño Kawésqar, c. 1920. Foto Martín GusindeTcakwol, niño de 12 años. Foto de J. Emperaire, c. 1950Mujeres kawesqar en Punta Arenas, c. 1940, T. FranciscovicJóvenes kawésqar a bordo de un vapor alemán, s/rPueblo Yagán o YámanaYagán, significaría “nosotros”. Yámana, el otro etnónimo con que son conocidos, significa hombre, por oposición a mujer, kipa. Hacia 1973, la lengua yagán se encontraba en proceso de extinción y era el único rasgo cultural autóctono de importancia que hasta entonces sobrevivía. El siglo XVI fue el de los primeros y esporádicos contactos con navegantes europeos, y el XVII con misioneros cristianos. A partir de ese momento, comienza la transformación en el modo de vida tradicional de esta etnia, su evangelización e incorporación a patrones de vida foráneos, básicamente al sedentarismo y a nuevas dietas alimenticias. El siglo XVIII es el tiempo de las expediciones científicas, de loberos y balleneros. En este momento, el principal interés fue la piel de lobos marinos y nutrias, mamíferos que también constituían el foco de atención alimenticio de los indígenas, poseedores de la habilidad y el conocimiento para cazarlos, como venían haciendo por generaciones. Constituyéndose en el principal medio de acceso a estos recursos para el foráneo, los yagán fueron reclutados por los loberos para que les guiaran y ayudaran en sus tareas o, a través del intercambio y el trueque, seducidos para entregar sus pieles a cambio de elementos sin gran valor comercial, pero que despertaban en ellos gran interés. Las mujeres yagán fueron en esta época, además de una compañía sexual y una ayuda servicial en las labores domésticas, una valiosa fuente de mano de obra pues, además de ser proveedoras de mariscos, también conocían las técnicas de caza marina. En 1843, Chile ocupó la Región de Magallanes, iniciándose la progresiva fundación de ciudades que conllevaron un mayor tránsito por el Estrecho y el Canal Beagle. Esto trajo consigo un contacto permanente con influencias foráneas. Los yagán se refugiaron en Puerto Remolinos –Argentina– y en Bahía Mejillones –Chile–, sin embargo, este último constituirá luego una base de la Armada de Chile, erradicando a los residentes a Villa Ukika, en la isla Navarino, a contar de los años sesenta. El objetivo era acercar a esta población servicios tales como el Hospital, la Escuela y la Policía, lo cual tuvo una fuerte repercusión en el proceso de aculturación del pueblo yagán. En 1992, sin embargo, se organizó la “Comunidad Yágán de Navarino” que, enfocada al rescate de su historia y cultura y a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad, reactivó la producción de artesanías tradicionales, como cestería en juncos y antiguas canoas de corteza de madera o de cuero de lobo marino. Importante son también las actividades pesqueras como la comercialización de productos del mar (centolla y centollón) y la carpintería de embarcaciones artesanales. Si bien la mayoría de las costumbres tradicionales yagán se perdieron por la adopción y/o imposición de costumbres occidentalizadas, en el año 2002, 1685 personas se reconocieron como pertenecientes a esta etnia, representando el 0,24% de la población indígena originaria del país. La unidad social fundamental yagán era la familia, que se componía de padres e hijos. Esta era independiente, fuertemente cerrada y la única estructura social claramente determinada. Tenía como deber social educar a los hijos de acuerdo a los principios vigentes y en pos de las metas sociales tradicionales. Los niños y niñas, hasta la edad de 7 años, eran criados juntos; luego eran separados, según sexo, para darles una educación especializada a su rol social. Hubo tendencia a la patrilocalidad, y para contraer matrimonio fue requisito la iniciación en el Ciexaus. Solo una semana después de haberse iniciado en él, los jóvenes podían vincularse entre sí. El matrimonio se basó básicamente en el cariño y respeto mutuo. Si la mujer fallecía, el hombre desposaba a la hermana de ésta; viceversa, la mujer era tomada por el hermano mayor del finado. En general, fue practicada la monogamia y se buscaba pareja dentro del mismo grupo dialectal. El hombre era la autoridad, él tomaba las decisiones que involucraban al conjunto, aunque la mujer era soberana de sus actividades y poseía igualdad de derechos. No existió ordenamiento jerárquico ni tampoco una autoridad única al interior de la comunidad, ya que era toda ella quien velaba por el cumplimiento de sus tradiciones. La población yagán estaba dividida en grupos locales. Las relaciones intergrupales, por lo general, fueron pacíficas, aunque la violencia estuvo presente, fundamentalmente por estrés de recursos. Las diferencias fueron zanjadas mediante la fuerza y/o la venganza. Hubo

intercambio de bienes con los grupos vecinos y también, luego, con los europeos

de paso por sus costas. La propiedad de ciertos objetos fue de carácter

personal, como las armas, las ropas o canastos, y otros de carácter colectivo,

como la vivienda y el alimento. Según el sacerdote católico alemán Martin Gusinde, reconocían como ser supremo a Watawineiwa, dueño de todo lo existente, quien da y toma la vida a los hombres, donador de la flora y la fauna. El código moral yagán representa la voluntad de este ser superior. A él se habrían dirigido con rezos libres, agradeciendo y solicitando protección. Las creencias yagán pueden ser calificadas de animistas, ya que todos los fenómenos naturales fueron ‘culturalizados’ en espíritus. Su cosmovisión estaba marcada por la solemnidad con que era tratada y, por ende, las conversaciones en torno al tema eran poco comunes. Al contrario, los principios y cuestiones morales fueron asunto cotidiano, siendo característica su sencillez, no obstante su contenido fuera de gran profundidad. La ritualidad era practicada irregularmente y en un ámbito personal. Los ‘yekamus’ o chamanes gozaban de excepcional poder dentro de la sociedad yagán. Se les respetaba, temía y desconfiaba, la comunidad era impotente ante su poder. El entrenamiento podía ser individual, realizado bajo la observación de un chamán ya mayor, o por ‘escuelas de chamanes’ o loima-yekamus. Ahí aprendían la curación, la predicción y el auxilio a la caza. No existían exigencias especiales para la realización de esta ceremonia. Los candidatos a yekamus eran hombres jóvenes con facultades y talento para desempeñar este rol, acudían por voluntad propia. Los candidatos se veían enfrentados a una rígida posición, a la falta de sueño y alimentación y mucho silencio, para incrementar su sensibilidad e irritabilidad nerviosa, provocando por ende un aumento onírico. Convertirse en yekamus implicaba la pérdida de la personalidad, que era ocupada por un espíritu. Por otra parte, el Ciexaus fue la ceremonia de iniciación de la pubertad, tanto para hombres como para mujeres. El objetivo de esta institución fue lograr un adiestramiento físico para obtener las habilidades necesarias para la vida adulta y proveer una oportunidad de sociabilidad a la comunidad yagán. En ella salía a la luz el abundante patrimonio espiritual yagán. En el Kina, cronológicamente posterior al Ciexaus, solo participaban los varones jóvenes para ser introducidos a un ámbito de ideas mitológicas que los hombres consideran de su exclusiva propiedad. A pesar de esto, un hombre podía no participar de esta celebración con total indiferencia de la comunidad, pues su realización podía pausarse por años. La principal meta del Kina fue recordar a las mujeres la supremacía masculina Esta ceremonia resulta extraña en el orden social yagán y seguramente fue traída desde territorio selk’nam. Estas ceremonias se realizaron por última vez entre 1920 y 1923. También existió un rito de duelo donde participaba todo el grupo: una batalla simulada entre hombres y mujeres. Posterior a ella, el cuerpo y pertenencias del difunto eran cremados y todos se marchaban. El lugar de cremación era evitado durante años y el nombre del difunto nunca más pronunciado.

Existía

gran temor a los muertos, especialmente de parte de los chamanes. Otra forma de

sepultura funeraria era depositar los cuerpos, envueltos en trozos de cuero y

cortezas de árbol, en abrigos rocosos. El entierro en conchales o directamente

en la tierra, parece haberse implementado luego del contacto con los misioneros

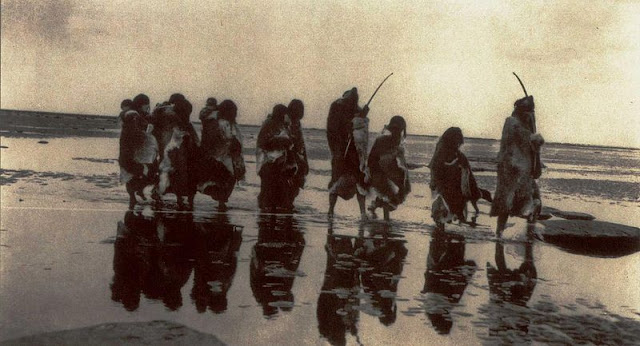

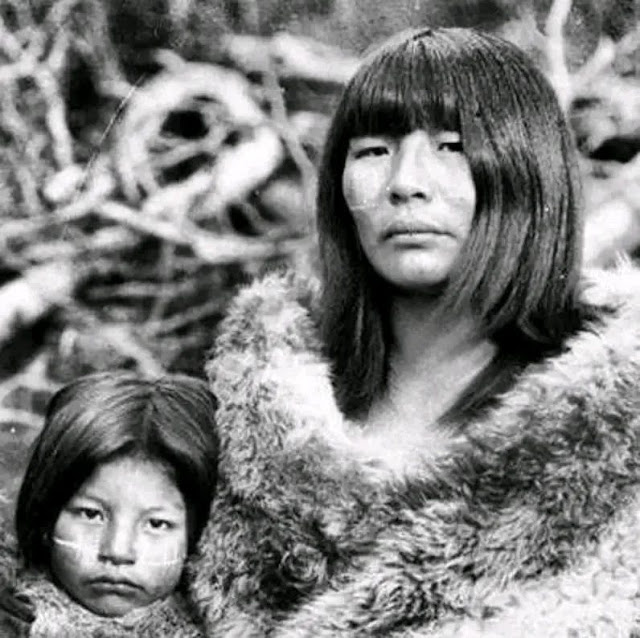

cristianos. Preparativos para la ceremonia Kina, c. 1924. foto Martin GusindeRetrato de hombre yámana. Punta Remolino, costa norte del Canal Beagle, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1919- 1922Retrato de mujer yámana. Punta Remolino, costa norte del Canal Beagle, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1919- 1922Tres jóvenes mujeres yamana y un bebé, Archipiélago Fueguino, Cabo de Hornos. Fotografía de Jean Louis Doze y Edmond Joseph Agustin Payen. 1882-1883Yayosh pinta a Rosa de Lakutaia La Kipa. Mujeres del Pueblo Yagan, ca. 1917. Mejillones, Isla Navarino. Fotografía de Alberto María de Agostini.Mujer yagán, c. 1919-1922. Punta Remolino, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín GusindeFamilia yagana, c. 1890, s/rYaganes preparándose para ceremonia, en el año 1922. Tierra del Fuego, foto de M. GusindeYaganes, ca. 1922. Punta Remolino. Fotografía de Martín GusindeMujeres yaganes con la pintura tradicional durante la ceremonia de iniciación de los yaganes, el Ciéxaus. Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1919-1923Mujer yagana tejiendo un cesto, c. 1907. Foto Charles WellingtonYámana pintados y enmascarados como espíritus para la ceremonia Kina. Foto de M. Gusinde, c. 1922Familia yagana, c. 1890, S/RNiño yagán. Su pintura indica su linaje. M. Gusinde, c. 1923Retrato de hombre yámana. Punta Remolino, costa norte del Canal Beagle, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1919- 1922Bahía Tekenika, Isla Hoste, Tierra del Fuego, c. 1898Bahía Tekenika, Isla Hoste, Tierra del Fuego, c. 1898Cabaña comunitaria para ceremonias de iniciación a la pubertad, Foto de M. Gusinde, c. 1920Hombre yagán cazando, c. 1890, s/rEspíritu de la ceremonia Kina con máscara puntiaguda y pintura corporal. Fotografía de Martín Gusinde. 1922Familia yámana. Athlinata, su mujer Yaélengoukipa y sus hijos. . Fotografía de Jean Louis Doze y Edmond Joseph Agustin Payen. 1882-1883Niños yaganes, Punta Remolino, Tierra del Fuego, c. 1922Grupo de yaganes en ceremonia del kina, junto a la carpa ceremonial. Foto M. Gusinde, c. 1919-1922Grupo de yaganes, s/rGrupo familiar yamana frente a su vivienda. Fotografía de la Misión Scientifique de Cape Horn, 1882-1883Yaganes durante la Ceremonia del Chiejaus de 1922. Punta Remolino, Tierra del Fuego. En la foto aparecen: Martín Gusinde, Masemikens, Santiago y Wilhelm Koppers Abajo, de derecha a izquierda, Kinas, Elise, Julia y joven NN.Jóvenes yámana en canoa. Estancia Remolino, Canal Beagle, Tierra del Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong. 1907Juan Calderón, hombre yámana de la Isla Navarino, c. 1915. Foto de A.M. de AgostiniJulia Yagan, de nombre original Carrapu Le Kipa, c. 1917. Foto de A.M. de Agostini.Grupo de yaganes, c. 1910. Foto de Karl Richard LinderholmLa Isla Navarino es tierra Yagán. En la imagen, la bahía Wulaia, que fue poblada por yaganes y es uno de los puntos en los que desembarcó Charles Darwin en su legendario viaje a bordo del Beagle.Madre e hija del pueblo Yagan, Mejillones, Archipiélago Fueguino. Entre 1910-1920. Fotografía de Alberto María De AgostiniEl cura alemán, Martín Gusinde junto a sus padrinos en su primera participación de las ceremonias de iniciación a la pubertad yámanas, c. 1922Mujer Yámana con canasta. Fotografía de J. Ojeda. 1902Mujeres del Pueblo Yagan durante la Ceremonia del Chiejaus. Punta Remolino, Tierra del Fuego, c. 1922. Foto de M. GusindeMujeres yamanas, Isla Navarino, c. 1910. Foto A. M. de AgostiniMujeres yámanas desnudas con masakána. Fotografía de la Misión Scientifique de Cape Horn, 1882-83Mujeres yaganas, s/rNiños yamanas. Archipiélago Fueguino, Cabo de Hornos. Fotografía de la Misión Scientifique de Cape Horn, 1882-835-copiaPueblo Selk’namLos

selk’nam también fueron conocidos con el nombre de onas, que correspondería a

una palabra yámana que significa “hacia el norte”, o “en el norte”. Actualmente

los selk’nam están completamente extintos. El primer encuentro selk’nam/europeo

se produjo en 1580 con la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, aunque éste

sólo se hizo habitual a partir de 1880, cuando se inicia la ocupación europea

de la Tierra del Fuego, primero por la explotación de oro aluvial y luego por

la explotación de pastizales para la ganadería ovina. En este contexto, se

sucedieron los primeros contactos, la mayoría violentos, entre los mineros y

los selk’nam de la zona, manifestándose principalmente en la captura y

violación de mujeres. Luego en 1883, el gobierno da la primera concesión en la

parte norte de la Isla para la crianza de ovejas. La consecuencia es que hacia

1885 los selk’nam dan rápida caza a las primeras ovejas y a su vez los colonos

a los indígenas. El misionero anglicano Thomas Bridges insta a los indígenas a

respetar la propiedad de los colonos, cuestión inentendible para quienes todo

animal que hubiera en su territorio les pertenecía, fuese guanaco colorado o

“guanaco blanco”. Al cercarse los campos se restringió considerablemente la

movilidad indígena, provocando desplazamientos hacia las regiones boscosas y

cordilleranas del sur, lo que provocó conflictos con los demás grupos por la

disputa del espacio. La orden Salesiana funda misiones en la isla Dawson (1889)

y en lo que sería la futura ciudad de Río Grande (1896). Esta política de

concentración en las misiones creó una situación favorable a la expansión de

enfermedades infecciosas, lo que significó la muerte para los indígenas refugiados

allí por tuberculosis, gripe, neumonía, sarampión, escarlatina y enfermedades

venéreas. Se puede decir que el último período de la historia selk’nam se

encuentra entre 1880 y 1905. La escasa población sobreviviente se refugió en

las regiones del sur, en las misiones salesianas y en las cercanías de la

residencia de los misioneros Bridges sobre el canal Beagle. En

la actualidad, existe una comunidad que ha revindicado sus orígenes

ancestrales. La

Isla Grande de Tierra del Fuego estaba dividida en Haruwen (tierras), en donde

vivían grupos ligados por parentesco. Básicamente, existían cuatro tipos de

instituciones sociales. Por un lado, los selk’nam se dividían en cielos

(sho´on): el norte, sur, y oeste (el este no se representaba ya que era

territorio del grupo Haush). Cada persona era conocida por la tierra donde

vivía o nacía y por el shó´on con que se identificaba. El concepto de cielo era

un principio organizador de gran significación social y ceremonial dado que fue

la mayor entidad exogámica: se pertenecía al cielo del padre y dos personas del

mismo cielo no deben casarse aunque no fueran parientes. Por otra parte, las

parentelas eran bilaterales y abarcan a todos los parientes consanguíneos hasta

la tercera y cuarta generación ascendente. Con ella se regulaba la selección

del cónyuge, que no debía ser pariente consanguíneo, con excepción del

casamiento de un hombre con la hija del hermano de su madre, y se normaba la

vida comunal. Del mismo modo existían los linajes, o sea los parientes que

habitan en un mismo haruwen, los que eran patrilineales y patrilocales. Por

último, la aska, correspondía al núcleo familiar y los parientes cercanos. Su

número era alto porque la poligamia era común; el promedio de hijos era de

cinco. Por lo general, las familias migraban dentro de su propio haruwen, pero

había excepciones, por ejemplo, una ballena varada, la caza de aves, un hain,

un torneo de deportes, etc. La sociedad selk’nam prescindía de cualquier órgano

de autoridad. Sólo los adultos tenían ascendencia sobre los jóvenes. Podemos

decir que la sociedad selk’nam fue igualitaria e individualista, pues cada uno

era llevado por sus intereses o por los de su linaje. No había sistema de

tributos, ni regalos, ni acumulación de riqueza. Pero si diferencias en la

extensión y recursos del haruwen y también una disparidad en la división sexual

del trabajo. Sin embargo, existía una especie de elite de quienes desempeñaban

ciertas ocupaciones de jerarquía. Los xo´on (chamanes) tenían un rol

preponderante en todos los ámbitos sociales, cumpliendo con un conjunto de

funciones en la caza, la guerra, la cura de enfermos, en la incertidumbre del

porvenir, etc. El mundo ideológico selk’nam era muy complejo, expresándose a través de mitos, leyendas, ritos y ceremonias sociales complejas. Su religión habría sido monoteísta, pues habrían reconocido un espíritu divino, a Temaukel: ser supremo, espíritu primigenio, anterior a la creación y a los hombres, omnipresente, incorpóreo y, sobre todo, lejano. Hubo una manifiesta prohibición para referirse directamente a él y de no nombrarlo bajo ninguna circunstancia. Él fue quien formó a la tierra sin forma y al cielo sin estrellas y quien entregó las leyes del comportamiento a los hombres a través de Kenós: ente corpóreo, noble e intachable, que no poseía ninguna relación de parentesco con Temaukel, que fue encargado de poblar la tierra, darle vida y alegría. Temaukel y Kenós fueron los únicos habitantes del mundo celestial. La religión selk’nam habría sido terrenal, pues los hombres no se preocuparon del más allá, nadie se prepara para ingresar a él. El culto, nunca fue público, sino siempre personal, privado y sumamente reducido.

Dentro de los ritos selk’nam destaca el Hain. Su origen se encuentra en los mitos referidos a una pretérita supremacía femenina, un matriarcado donde las mujeres habrían dominado a los hombres, obligándolos a realizar todas las actividades de subsistencia mientras ellas permanecían ociosas. Los hombres, al enterarse de que eran engañados, asesinaron a todas las mujeres iniciadas y, para evitar el resurgimiento del poder femenino, se instauró el Hain, la formación de una sociedad secreta cuya participación fue negada a las mujeres. La representación del Hain, socialmente habría obedecido a cuatro propósitos: la iniciación de los hombres jóvenes, los Klóketen; la ‘instrucción’ de las mujeres, para reproducir la dominación masculina; la reunión con personas alejadas y, por último, la realización de rituales indispensables para la reproducción social. No se sabe mucho acerca de las costumbres mortuorias de los selk’nam. No se han encontrado muchos sitios con osamentas humanas. Es posible que debido a su alta movilidad, enterraran a sus difuntos de forma circunstancial, sin formar cementerios reconocibles. Y que la humedad del territorio no permita la conservación de los restos por largo tiempo. Mujer selk'nam, c. 1890, Bahía Buen SucesoChamán selk'nam, llamado Tenenesk, c. 1923, Foto de M. GusindeMujer selk'nam, c. 1923, Foto de M. GusindeDos adolescentes selk'nam, s/rFamilia selk'nam transitando por la playa, s/rHonte, c. 1913Mujer del pueblo Manekenk, también llamado Haush, Haus, Aush, u Onas del Sur. Habitaban la parte de sur oriental de Tierra del Fuego. Compartían costumbres y ritos con los selk'nam, pero hablaban un dialecto diferente.El chamán Pachiek aplicando sus artes curativas, c. 1910. Foto de M.A. de AgostiniMujer Selk'nam posando con manta de guanaco, c. 1922. Foto de M. GusindeFamilia selk'nam, en las cercanías de Río Grande, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong. 1908Joven Cazador llamado Kocitel de 24 años, c. 1923. Foto de M. GusindePachek junto a su esposa, c. 1930Pareja de mujeres selk´nam mirando la costa atlántica en las cercanías de Río Grande, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong. 1908Dos hombres cubiertos con mantos y uno de ellos con gorro de piel. Fotografía tomada en el Campamento Río del Fuego, en el extremo austral de América del Sur, c. 1919Retrato de hombre selk'nam, fotografía de Martín Gusinde. Tierra del fuego, Año 1923Retrato de un niño Selk'nam de nombre Koscpay, obtenido por el sacerdote italiano Alberto María D'Agostini, c. 1910Uno de los deportes de los selknam es la Lucha cuerpo a cuerpoHombre selk'nam con arco de caza, s/rFamilia selk'nam trasladando su kawi (Casa). Por lo grande incluso puede que sea la gran carpa que preparan para la ceremonia Hayn. Foto de Alberto María D'Agostini, c. 1910Selk'nam preparados para una danza ritual en la Ceremonia del Hayn, c. 1923. Foto de Martin GusindeEl chamán Tenenesk junto al cura y etnólogo alemán Martin Gusinde en 1923 con ocasión de la ceremonia del HainAlberto María de Agostini, misionero salesiano de Don Bosco, fotógrafo, documentalista, montañista y geógrafo italiano, junto al Chamán Selk'nam Pachek, alrededor de 1915.Familia selk'nam, afuera de su vivienda, llamada kawi, en la zona del lago K`ámi, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Alberto María De Agostini. 1915Selk'nam cazador tallando una punta de flecha. Autor de la foto Furlong, 1915Selk'nam posando con su arco de caza, s/rSelk'nam posando con su arco de caza, s/rSelk'nam en la ceremonia del Chowh-toxen, s/rChamán Pachek, realizando ritual durante un eclipse en Tierra del Fuego. Fotografía de Agostini, c. 1906Mujer selk'nam con su hija. S/rMujer selk'nam con su hijo, c. 1897. Fotografía de Otto NordenskjöldSelk'nam contemplando un atardecer, c. 1908. Fotografía de Ch. Wellington FurlongGrupo de hombres selk'nam realizando danza en honor al espíritu KULPUSH, c. 1923. Foto de Martin GusindeMujer selk'nam de nombre Halkan de 45 años. Foto de Martin Gusinde, c. 1923Selk'nam demostrando el uso del arco y la flecha. Fotografía de Martín Gusinde. 1920- 1923Dos Koshménk (jóvenes), junto a la choza ceremonial del Hain, c. 1923. Foto de M. GusindeDos Sho'ort, espíritus del Hain, c. 1923. Foto de Martin GusindeFamilia Selk'nam, c. 1922. Foto de Martin GusindeFamilia de Halemink. Fotografía de Martín Gusinde. 1920Familia selk'nam al interior de su kawi. Región entre Río Grande y el Lago Yehuin, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Alberto María De Agostini. 1915Familia selk'nam, de izquierda a derecha Kiliutá, Minkiól, Keelo, Khausél (jefe de familia), Kiuttemink y Alcheke. Fotografía de J. Ojeda- William S. Barclay. 1902Familia selk´nam. Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1920- 1923Familia Selk'nam, fotografía tomada en 1884 por Oskar EkholmFamilia selk'na afuera de kawi, s/rGrupo de hombres Selk'nam de cacerí junto a sus perros. Fotografía de Alberto María De Agostini, c. 1915Ceremonia del Hain, Fotografía de Martín Gusinde, c. 1925.Familia del pueblo Selknam. Foto Cándido Veiga, c. 1920Niño selk'nam, s/rGrupo de cinco Onas, Tierra del Fuego Central, miembros de la Expedición Furlong. 1907Grupo de mujeres selk'nam, s/rGrupo del pueblo Selk´nam. En las cercanías de Río Grande, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong, 1908.Grupo familiar selk´nam, Pacheck en primer plano. Región entre Río Grande y Lago Yehuin, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Alberto María De Agostini. 1915.Joven selk'nam, s/rEl selk'nam Halemink y su familia, s/rHashé, emisario del espíritu Xalpen, durante el Hain de 1923, ceremonia del pueblo Selk'nam. Foto de M. GusindeHombre con flecha en la nieve. M. Gusinde, c. 1922Jóvenes iniciados durante la ceremonia del Hain. Fotografía de Martín Gusinde. 1919-1923Selk'nam Jóvenes selk´nam pintándose el cuerpo. Laguna de Pescados, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1923Kauxia. Mujer Selk'nam. Fotografía de Martín Gusinde en el año 1924, Tierra del Fuego.Kawi, la vivienda de los selk'nam. Foto de M. Gusinde , c. 1923Kay-Klóketen, madre selk'nam de un joven a ser iniciado. M. Gusinde, c. 1923Klóketen (jóvenes) selk'nam, con sus pinturas preparados para la ceremonia Hain, c. 1923Kötaish, espíritu Selk'nam, c. 1920K'terrnen, el bebé de Xalpen, es presentado a las mujeres por el chamán Tenenesk, pintado de ocre rojo y su cuerpo cubierto de plumas. Ceremonia Hain, c. 1923. foto de Martin GusindeJoven Selk'nam llamada Coyutan,Tierra del Fuego, c. 1923, foto de Martin GusindeSelk'nam llamada Ocetan de 17 años, Tierra del Fuego, c. 1923, foto de Martin GusindeLola Kiepja tejiendo una canasta. Fotografía de Anne Chapman, 1966Mujeres mariscando en Cabo Peñas, al sur de Río Grande Isla Grande. Tierra del Fuego, c. 1908Matan, espíritu de la ceremonia de iniciación masculina . Fotografía de Martín Gusinde, c. 1922Mátan, espíritu del Klóketen Selk'nam, hacia 1920Mátan, espíritu del Klóketen Selk'nam, hacia 1920Miembro del pueblo Selknam, de nombre Pachek, cazando, c. 1922, foto de A.M. de AgostiniMujer tejiendo canastillo de junco, c. 1922. Foto de M. GusindeMujer y niñas del pueblo Selk'nam. Tierra del Fuego, c. 1918Mujeres selk´nam del grupo septentrional. Tierra del Fuego. Foto de Martín Gusinde, c. 1923Mujeres selk´nam del grupo septentrional. Tierra del Fuego. Foto de Martín Gusinde, c. 1923Mujeres selk´nam, zona del lago Kámi, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Alberto María De Agostini. 1915Mujeres selk´nam. Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1923Mujeres selk'nam mariscando en Cabo Peñas, Tierra del Fuego, c. 1908, Foto de FurlongNiño selk'nam. Tierra del Fuego. Foto Martín Gusinde. 1923Niños y jóvenes selk'nam, c. 1898. S/rNiñas selk'nam, c. 1898Joven selk'nam, s/rPacheck sentado, el segundo a la derecha, junto a grupo selk´nam. Región entre Río Grande y Lago Yehuin, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Alberto María De Agostini. 1915Selk'nam pintado y enmascarado como espíritu llamado So'orte para la ceremonia del hain. Foto tomada por M. Gusinde en 1923Pintura corporal femenina para el juego de Kewanix. Laguna Pescados, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1923Pintura corporal masculina para el Kewánix. Laguna de Pescados, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1923Madre Selk'nam portando a su hijo en su espalda. Foto Martin Gusinde, c. 1920-1923Selk'nam preparado para cazar, s/rPuppup al centro, su sobrino y amigo Chalshoat. Tierra del Fuego. Fotografía de Charles Wellington Furlong. 1908Representación de ser sobrenatural durante la ceremonia del Hain.Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 1919-1923Representación de seres sobrenaturales durante la ceremonia del Hain. Tierra del Fuego. Foto Martín Gusinde. 1919-1923Selk'nam sobre un árbol, s/rSoorte del norte. Espíritus de la ceremonia del kloketen. Tierra del Fuego. Foto Martín Gusinde, c. 1923Soorte del sur. Espíritus de la ceremonia del kloketen. Tierra del Fuego. Foto de Martín Gusinde, c. 1923Soorte subordinado. Espíritus de la ceremonia del kloketen. Tierra del Fuego. Foto de Martín Gusinde, c. 1923SELKNAM Te-al e Ishtón Te-al era originaria de un haruwen ubicado al borde del lago Yehuin, e Ishtón, de Punta María, sobre la costa atlántica, c. 1912. FOTO LUCAS BRIDGESSelk'nam Ulen, espíritu de la ceremonia selk´nam del Hain. Laguna de Pescados, Isla Grande, Tierra del Fuego. Fotografía de Martín Gusinde. 192 |

.jpg)

.jpg)

,%20Kiuttemink%20y%20Alcheke.%20Fotograf%C3%ADa%20de%20J.%20Ojeda-%20William%20S.%20Barclay.%201902.jpg)

%20selk'nam,%20con%20sus%20pinturas%20preparados%20para%20la%20ceremonia%20Hain.jpg)

No hay comentarios.:

Publicar un comentario